... danke an a|c|wagner für die lustige grafik aus SpiegelOnline zur deutschen gesellschaftsstruktur.

gestern nachts im autoradio gehört: sendung über "prekariat". verstanden darunter "unterschicht", dabei geht es ja primär weder um bildung noch um kohle (das auch), sondern um entwurzeltsein: intellektuell, ökonomisch, gesellschaftlich, auch zwischenmenschlich. da gibt es dann prekäre unterschicht, prekäre mittelschicht, prekäre intelligentsia (tautologie, natürlich), und wahrscheinlich sogar prekäre oberschicht. diktatur des prekariats!

gestern nachts im autoradio gehört: sendung über "prekariat". verstanden darunter "unterschicht", dabei geht es ja primär weder um bildung noch um kohle (das auch), sondern um entwurzeltsein: intellektuell, ökonomisch, gesellschaftlich, auch zwischenmenschlich. da gibt es dann prekäre unterschicht, prekäre mittelschicht, prekäre intelligentsia (tautologie, natürlich), und wahrscheinlich sogar prekäre oberschicht. diktatur des prekariats!

jurijmlotman - am Freitag, 23. Februar 2007, 12:56 - Rubrik: die spd neu erfinden

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

... wortlaut wollte ich immer schon mal aufheben.

Like Woody Guthrie said, "Publish it. Write it. Sing it. Swing to it. Yodel it. We wrote it, that's all we wanted to do.

(Cory Doctorow)

Like Woody Guthrie said, "Publish it. Write it. Sing it. Swing to it. Yodel it. We wrote it, that's all we wanted to do.

(Cory Doctorow)

jurijmlotman - am Freitag, 23. Februar 2007, 11:55 - Rubrik: media culture

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

... anlässlich der überlegungen zum bei mir innerlich emergierenden goetz-stalker-und-paparazzi-fantum: bloggen heißt ja überhaupt peinlichkeit billigend in kauf nehmen, im dienst der welterkenntnis und selbstobjektivierung.

(metablog-eintrag #1347: peinlich.)

so habe ich seinerzeit übrigens auch "singen in einer band" empfunden.

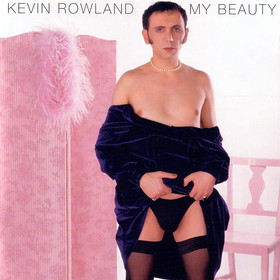

trost war hier immer mein held Kevin Rowland. oder eben Goetz.

gute platte, übrigens.

(metablog-eintrag #1347: peinlich.)

so habe ich seinerzeit übrigens auch "singen in einer band" empfunden.

trost war hier immer mein held Kevin Rowland. oder eben Goetz.

gute platte, übrigens.

jurijmlotman - am Freitag, 23. Februar 2007, 09:30 - Rubrik: neue deutsche literatur

Brinkmann will die Frage, wie Schreiben und Leben zusammenhängen, immer neu aufsprengen und zur Explosion bringen, wie es immer wieder in dem Tagebuch heißt, das ja das „Gefühl für einen Aufstand“ erkunden will. Er will die erstarrten Lebenszusammenhänge aufsprengen, er will die starre Schriftsprache aufsprengen und er will vor allem alle konventionellen (auch die konventionell ‚avantgardistischen’) Beziehungen zwischen ‚Leben’ und ‚Schreiben’ aufsprengen. Aus diesen Sprengungen gewinnt er dann neue Energie, die sein Schreiben weiter antreibt, und so fort.

Diese Beschreibung der Brinkmannschen Texte als Kraftwerk ist keine feuilletonistische Verzierung, die von außen an sie herangetragen wurde. Brinkmann entwickelt diese für ihn zentrale Metaphorik selbst. Die bewußte „Schnitt“-Technik soll eben verhindern, dass die in der alltäglichen Erfahrung kollidierenden Wirlichkeitselemente einfach nur ausbrennen wie ineinandergefahrene Autos. Sie soll die „Wirklichkeit hochgehen“ lassen:

Wörter sind Projektionen! Sie müssen explodieren! (1987: 24)

Die zerlegten Augenblicke und die zertrümmerten Sätze und Bedeutungen entbinden die Energie, die in ihnen steckt. Es geht darum, „Energien zu befreien und für sich in der Gegenwart nutzbar zu machen“ (1979: 447). Das Modell dieses Prozesses ist die Atomenergie:

Einzelne Bilder prallen in mir aufeinander, wie Atome, und dann lösen sie ganze Ketten von aufflammenden Bildern aus (1987: 259)

Und diese Energiegewinnung funktioniert in doppelter Richtung: Aus dem Schreiben werden Energien für das Leben gewonnen, aus dem Gehen durch die Wirklichkeit Energien für das Schreiben. Analog zu einer „Kette explodierender Augenblicke“ (124) im Bewußtsein entsteht so der Text als eine Kette explodierender Wörter.

Das Resultat der explosiven ‚Schnitt’-Technik ist also so etwas wie ein atomar angetriebener Film. Es ist kein Zufall, dass Brinkmann von Allen Barons Blast of Explosion schwärmt, einem bösen, kalten Film, dessen Protagonist ein absolut einsamer Profi-Killer ist. Mit diesem Film verbindet sich die Erinnerung an

: Stunden an intensivem Alleinsein/: Stunden intensiver, reißender Blicke (1987: 227)

Folgerichtig wird erwogen, den erträumten Roman wie einen Film zu aufzubauen:

Einfall zur Technik des Romans: exakt nach Filmtechniken arbeiten, mit Rückblende, Überblendung, Szeneneinfärbung, Schnitte, Gegenschnitte, Ton gemischt, ausgefilterten Geräuschen, Gesamtszenen und Details, Schwenks, Rundschwenks usw. (261)

Tatsächlich ist aber der eigentliche „Film in Worten“, den Brinkmann ja schon 1969 im Nachwort zu ACID forderte, nicht ein Roman, sondern der Tagebuchtext selbst: ein dokumentarisches Road Movie, orientiert am Western, denn „Gegenwart ist Wild-West-Bewußtsein“ (208). Nicht zufällig verfolgen dieses Ideal zur selben Zeit auch Handke und Wenders, wenn auch ein Brinkmann-Film natürlich sehr viel greller und aggressiver ausgefallen wäre als Der kurze Brief zum langen Abschied und Im Lauf der Zeit.

Schreiben ist wie Filmen, das trifft Brinkmanns eigentliche Intentionen am besten: Die Wirklichkeit ist ein Sex- und Horror-Film, dem man hilflos ausgesetzt ist, wenn man nicht hinausgeht und das fremde Material zum Material seines eigenen Films umfunktioniert. Man sammelt in der Wirklichkeit draußen auf einer Bild- und einer Tonspur dokumentarisches Material, man schneidet es auseinander- und anders wieder zuammen, man sucht einen eigenen Rhythmus, um die „Kette aus einzelnen Blitzlichtfotos“ (145) in dynamische Bewegung bringen - und am Ende steht dann der fertige eigene Film, den man immer wieder selbst ansieht, bis das Bewußtsein ganz ausgefüllt ist von den eigenen Bildern und ganz im eigenen Rhythmus schwingt.

Diese Beschreibung der Brinkmannschen Texte als Kraftwerk ist keine feuilletonistische Verzierung, die von außen an sie herangetragen wurde. Brinkmann entwickelt diese für ihn zentrale Metaphorik selbst. Die bewußte „Schnitt“-Technik soll eben verhindern, dass die in der alltäglichen Erfahrung kollidierenden Wirlichkeitselemente einfach nur ausbrennen wie ineinandergefahrene Autos. Sie soll die „Wirklichkeit hochgehen“ lassen:

Wörter sind Projektionen! Sie müssen explodieren! (1987: 24)

Die zerlegten Augenblicke und die zertrümmerten Sätze und Bedeutungen entbinden die Energie, die in ihnen steckt. Es geht darum, „Energien zu befreien und für sich in der Gegenwart nutzbar zu machen“ (1979: 447). Das Modell dieses Prozesses ist die Atomenergie:

Einzelne Bilder prallen in mir aufeinander, wie Atome, und dann lösen sie ganze Ketten von aufflammenden Bildern aus (1987: 259)

Und diese Energiegewinnung funktioniert in doppelter Richtung: Aus dem Schreiben werden Energien für das Leben gewonnen, aus dem Gehen durch die Wirklichkeit Energien für das Schreiben. Analog zu einer „Kette explodierender Augenblicke“ (124) im Bewußtsein entsteht so der Text als eine Kette explodierender Wörter.

Das Resultat der explosiven ‚Schnitt’-Technik ist also so etwas wie ein atomar angetriebener Film. Es ist kein Zufall, dass Brinkmann von Allen Barons Blast of Explosion schwärmt, einem bösen, kalten Film, dessen Protagonist ein absolut einsamer Profi-Killer ist. Mit diesem Film verbindet sich die Erinnerung an

: Stunden an intensivem Alleinsein/: Stunden intensiver, reißender Blicke (1987: 227)

Folgerichtig wird erwogen, den erträumten Roman wie einen Film zu aufzubauen:

Einfall zur Technik des Romans: exakt nach Filmtechniken arbeiten, mit Rückblende, Überblendung, Szeneneinfärbung, Schnitte, Gegenschnitte, Ton gemischt, ausgefilterten Geräuschen, Gesamtszenen und Details, Schwenks, Rundschwenks usw. (261)

Tatsächlich ist aber der eigentliche „Film in Worten“, den Brinkmann ja schon 1969 im Nachwort zu ACID forderte, nicht ein Roman, sondern der Tagebuchtext selbst: ein dokumentarisches Road Movie, orientiert am Western, denn „Gegenwart ist Wild-West-Bewußtsein“ (208). Nicht zufällig verfolgen dieses Ideal zur selben Zeit auch Handke und Wenders, wenn auch ein Brinkmann-Film natürlich sehr viel greller und aggressiver ausgefallen wäre als Der kurze Brief zum langen Abschied und Im Lauf der Zeit.

Schreiben ist wie Filmen, das trifft Brinkmanns eigentliche Intentionen am besten: Die Wirklichkeit ist ein Sex- und Horror-Film, dem man hilflos ausgesetzt ist, wenn man nicht hinausgeht und das fremde Material zum Material seines eigenen Films umfunktioniert. Man sammelt in der Wirklichkeit draußen auf einer Bild- und einer Tonspur dokumentarisches Material, man schneidet es auseinander- und anders wieder zuammen, man sucht einen eigenen Rhythmus, um die „Kette aus einzelnen Blitzlichtfotos“ (145) in dynamische Bewegung bringen - und am Ende steht dann der fertige eigene Film, den man immer wieder selbst ansieht, bis das Bewußtsein ganz ausgefüllt ist von den eigenen Bildern und ganz im eigenen Rhythmus schwingt.

jurijmlotman - am Mittwoch, 21. Februar 2007, 11:15 - Rubrik: neue deutsche literatur

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

"Dear future self,

I'm reminding you about your stated goal on 43 things, to

"get a position where i can be what i am and use what i know".

How's it going?

Sincerely,

Your past self"

I'm reminding you about your stated goal on 43 things, to

"get a position where i can be what i am and use what i know".

How's it going?

Sincerely,

Your past self"

jurijmlotman - am Dienstag, 20. Februar 2007, 23:02 - Rubrik: digital lifestyle

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

... flickr wie fernsehen. schön. (hier via tscheburaschka).

* siehe auch: Rolf Dieter Brinkmann, Flickermaschine. In: Vagelis Tsakiridis (Hg.): Supergarde. Düsseldorf 1969, S. 31-42.

* siehe auch: Rolf Dieter Brinkmann, Flickermaschine. In: Vagelis Tsakiridis (Hg.): Supergarde. Düsseldorf 1969, S. 31-42.

jurijmlotman - am Dienstag, 20. Februar 2007, 22:37 - Rubrik: media culture

... und auch nur, weil der/die commenter es erklärt hat:

manchmal glaube ich, das verweigern einer sache ist der einzig wirkliche beweis für das leiden an dieser sache, womit ich mit leiden so etwas wie die folge von unaushaltbarkeit meine.

assotsiationsklimbim - 25. Jan, 12:04 camp ist jetzt vorbei

manchmal glaube ich, das verweigern einer sache ist der einzig wirkliche beweis für das leiden an dieser sache, womit ich mit leiden so etwas wie die folge von unaushaltbarkeit meine.

assotsiationsklimbim - 25. Jan, 12:04 camp ist jetzt vorbei

jurijmlotman - am Dienstag, 20. Februar 2007, 21:06 - Rubrik: neue deutsche literatur

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

... das Netz sei ein Medium der Bilder, nicht der Buchstaben. Wenn er dieses Diagnosemärchen für sich braucht, um Monocle Online außerordentlich zu machen, wunderbar. Aber in der Sache selbst werde ich im laufenden Prozess hier eigenhändig Evidenz vorlegen, die das Gegenteil beweisen wird, so Klage."

jurijmlotman - am Dienstag, 20. Februar 2007, 21:05 - Rubrik: goetzblog

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

... wird wohl jetzt als spur hier mitlaufen. gerade erst gelesen und sofort angenehmstes heimkehrgefühl. überraschend eigentlich, weil ich mich gar nicht auf diese weise als fan gefühlt hatte. (fan schon, irgendwie, aber eben nicht auf diese weise, und das "ich würde gern wissen, was er gerade macht" war ja ein selbstironischer - aber echter - reflex auf das goetz'sche interview-statement von 1999. und dann werde ich doch zum stalker, wie der comment-thread bereits voraussagte. SPOOKY.)

"Tobias Begalke von Vanity Fair Online aus München ist da, ja bitte, kommen Sie hoch in den vierten Stock. Er klappt seinen Computer auf und setzt sich hin. Halbe Stunde später ist praktisch alles erledigt, Wahnsinn. An den Vorbereitungen für Abfall habe ich im Winter 97/98 etwa zwei, drei Monate hingeschraubt, mit der Unterstützung von Suhrkamp und speziell von Günter Berg, danke nochmal dafür, danke heute Vanity."

"Tobias Begalke von Vanity Fair Online aus München ist da, ja bitte, kommen Sie hoch in den vierten Stock. Er klappt seinen Computer auf und setzt sich hin. Halbe Stunde später ist praktisch alles erledigt, Wahnsinn. An den Vorbereitungen für Abfall habe ich im Winter 97/98 etwa zwei, drei Monate hingeschraubt, mit der Unterstützung von Suhrkamp und speziell von Günter Berg, danke nochmal dafür, danke heute Vanity."

jurijmlotman - am Dienstag, 20. Februar 2007, 20:26 - Rubrik: goetzblog

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

... als ob er mich gehört hätte. heute meine frau angerufen, und sie erzählt was im gedruckten Vanity Fair steht, das man mit eher lauem interesse verfolgte: was über Web2.0 und ... Goetz-Tagebuch. gleich zur website gewechselt und voila. ein hammer.

jurijmlotman - am Dienstag, 20. Februar 2007, 20:09 - Rubrik: neue deutsche literatur

... also man nimmt einen text, den man ganz genau lesen will. sagen wir: abfall für alle von goetz. den es hier als textz.txt gibt. dann speichert man das. dann ruft man das file mit firefox auf (lokal), mit TiddlySnip extension installiert. dann liest man am bildschirm und kopiert alles, was einem gefällt als tiddlysnip, mit tags. am ende hat man das persönliche abfall-für-alle hypertext-tiddlywiki. man kann es dann selbst erweitern. jetzt dasselbe mit lev manovich machen, oder wasimmer. ich würde ja die texte auch gern irgendwie ins mobile internet bekommen, und auf dem phone lesen.

jurijmlotman - am Mittwoch, 7. Februar 2007, 18:22 - Rubrik: media culture

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen

... von 1999 gefunden. gefällt mir sehr gut. (ich würde ja wirklich gern wissen, wie es ihm gerade geht.)

"Es gibt keine Fans. Der Fan ist ja strukturell Idiot. Meine Sachen sind asozial und destruktiv. Trotzdem entstehen mit jedem Ding neue Erwartungen, neue Enttäuschungen, vor allem bei einem selber. Ich finde, das gehört dazu. Und der Fan, der Depp, soll keine blöden Banner raushängen, sondern selber ein tolles Leben anfangen. Wenn irgendeiner was von mir will: abgelehnt, sofort. Ich hasse diese Stellvertreterideen."

"Es gibt keine Fans. Der Fan ist ja strukturell Idiot. Meine Sachen sind asozial und destruktiv. Trotzdem entstehen mit jedem Ding neue Erwartungen, neue Enttäuschungen, vor allem bei einem selber. Ich finde, das gehört dazu. Und der Fan, der Depp, soll keine blöden Banner raushängen, sondern selber ein tolles Leben anfangen. Wenn irgendeiner was von mir will: abgelehnt, sofort. Ich hasse diese Stellvertreterideen."

jurijmlotman - am Mittwoch, 7. Februar 2007, 18:10 - Rubrik: neue deutsche literatur

... "Mimikry an einen Alltag, der uns unentrinnbar umgibt, und entsteht aus der Furcht, die anderen könnten es merken, dass ich im Grunde nicht dazugehöre."

(Beat Wyss, Pop zwischen Regionalismus ud Globalität [blöder Titel, guter Aufsatz], in: Was ist Pop? Zehn Versuche. Hg. v. W. Grasskamp, Michaela Krützen & Stephan Schmitt, Ffm. 2004, S. 36)

(Beat Wyss, Pop zwischen Regionalismus ud Globalität [blöder Titel, guter Aufsatz], in: Was ist Pop? Zehn Versuche. Hg. v. W. Grasskamp, Michaela Krützen & Stephan Schmitt, Ffm. 2004, S. 36)

jurijmlotman - am Sonntag, 4. Februar 2007, 11:06 - Rubrik: aging of pop

... on www.getafirstlife.com.

brillante tagline: "your world. sorry about that." (via Bryan's infocult)

brillante tagline: "your world. sorry about that." (via Bryan's infocult)

jurijmlotman - am Sonntag, 4. Februar 2007, 10:57 - Rubrik: first life

noch kein Kommentar - Kommentar verfassen